Солнечные вспышки

Характеристики солнечных вспышек

Солнечные вспышки - это уникальные по

своей мощности процессы выделения энергии (световой, тепловой и кинетической), в

атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы:

фотосферу, хромосферу и корону Солнца. Продолжительность солнечных вспышек часто

не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это

время, может достигать биллионов мегатон в тротиловом эквиваленте. Солнечные

вспышки, как правило, происходят в местах взаимодействия солнечных пятен

противоположной магнитной полярности или, более точно, вблизи нейтральной линии

магнитного поля, разделяющей области северной и южной полярности. Частота и

мощность солнечных вспышек зависят от фазы солнечного цикла.

Энергия солнечной вспышки проявляется во множестве форм: в виде излучения (оптического, ультрафиолетового, рентгеновского и даже гамма), в виде энергичных частиц (протонов и электрона), а также в виде гидродинамических течений плазмы. Мощность вспышек часто определяют по яркости производимого ими рентгеновского излучения. Самые сильные солнечные вспышки относятся к рентгеновскому классу X. К классу M относятсясолнечные вспышки, которые имеют мощность излучения в 10 раз меньшую, чем вспышки класса X, а к классу C - вспышки с мощностью в 10 раз меньше, чем вспышки класса M. В настоящее время классификация солнечных вспышек осуществляется по данным наблюдений нескольких искусственных спутников Земли, главным образом по данным спутников GOES.

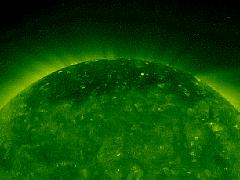

Наблюдения солнечных вспышек в линии H-альфа

Солнечные вспышки часто наблюдаются с помощью фильтров, позволяющих выделить из общего потока излучения линию атома водорода H-альфа, расположенную в красной области спектра. Телескопы, работающие в линиии H-альфа, в настоящее время установлены в большинстве наземных солнечных обсерваторий, причем на некоторых из них фотографии Солнца в этой линии получаются каждые несколько секунд. Примером такой фотографии является изображение Солнца, показанное над этим текстом, которое получено в линии H-альфа в солнечной обсерватории